La gracia estaba en la duración del vuelo. Si conseguías que el avioncillo se mantuviese mucho tiempo, bajando poco a poco, despacio, majestuoso, planeando con elegancia, eras un hacha. Eras un ingeniero de papel. Qué bien estaban los aviones de papel. Sobre todo, desde luego, los perfectos.

La verdad es que (tengo que reconocerlo) hacer un avión de esos no es difícil. Se pliega una hoja (es necesario que tenga cierto peso) aquí y allá, rematando con la uña los bordes. Se dobla y dobla para que coja carga y consistencia la cabeza (la cabina, podríamos decir). Se abren las alas (mejor que no sean muy grandes, para que vaya recto), se forman los alerones… y está hecho. A volar.

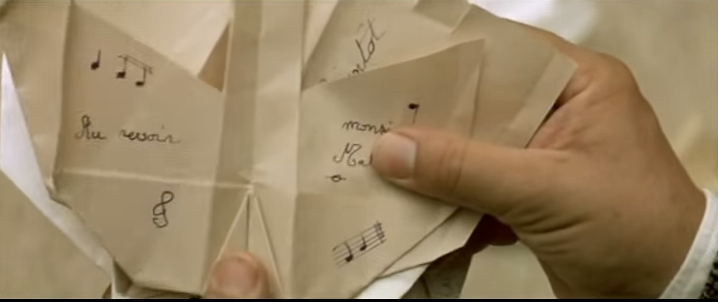

Pero, como todo avión, lo mejor de estas pequeñas aeronaves es que van de un sitio a otro. Que tienen origen y destino. Que tienen sentido. Alguien las envía y a algún lugar llegan. Con la particularidad de que en los papeles se escribe. Y que, por tanto, pueden viajar con un mensaje. Pueden ir de un sitio a otro, de una persona a otra, llevando en su bodega un “hola”, un “hasta pronto”, “vete a paseo”, “nos vemos luego”, o un sencillo “te quiero”. Y también, cómo no, alguna frase un poco más larga (por ejemplo, estos versos de Jean-Joseph Rabearivelo): “Tus ojos parpadean en el cielo / y yo los llamo: estrellas”. Buff, qué bien.

No hay nada como los aviones de papel. Feliz vuelo.

(Nota: la imagen del encabezamiento es robada descaradamente de la película Les choristes. Perdón).

1 comentario